あけましておめでとうございます。

2021年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年は2020年よりも更新をがんばっていけたらと思います。

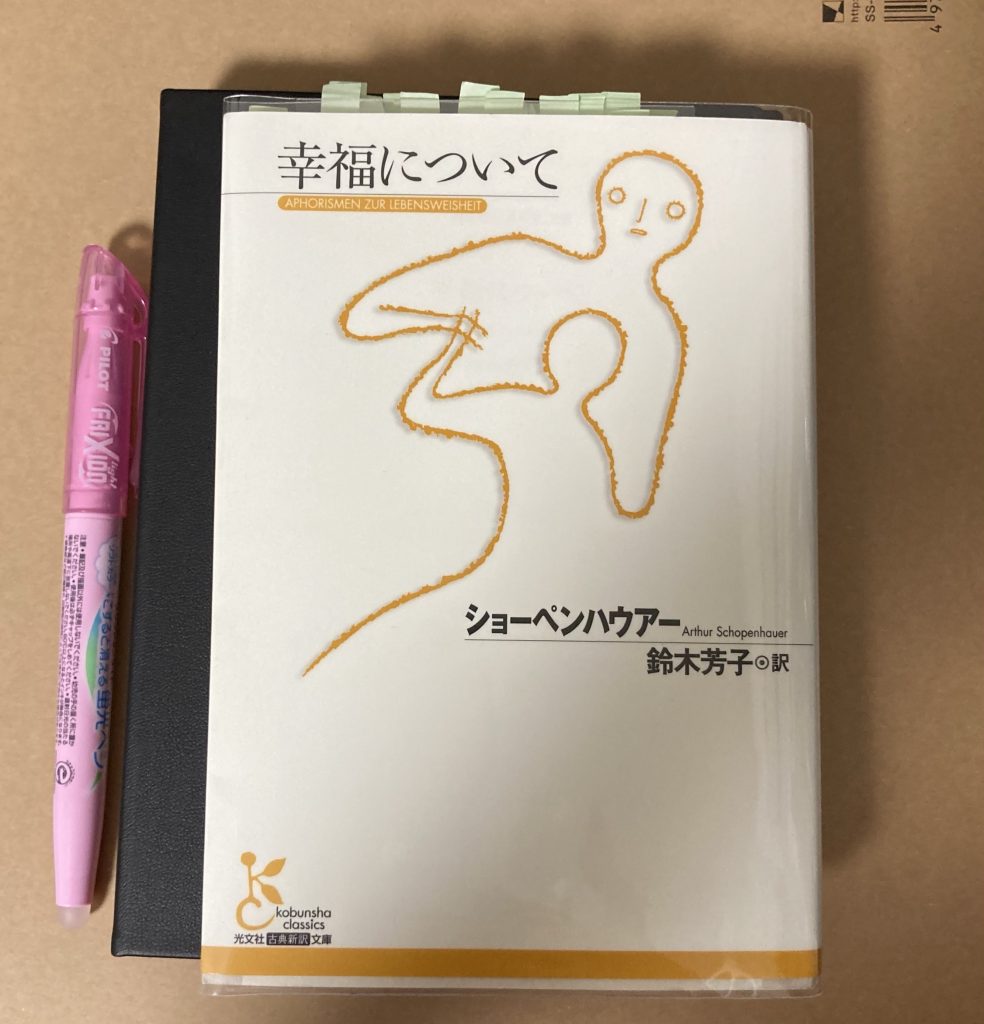

さて、2021年の一発目が、、、コレになってしまいました。

(読み終わったのが2020年最後の本で、レビューが年内に間に合わなかった)

Twitterなどで少し話題になっていたので、読んでみました。

2020年12月10日初版ですので、店頭にはもう少し並んでいた??

私が購入したのは12月15日の再版です。(・・・売れたのかしら??)

読む動機は、はっきりあったわけではなく、なんとなくですね。

東浩紀については、学生時代に『動物化するポストモダン』を読んだり、最近でも『弱いつながり』を読んだくらいで、そもそもあまり著者に詳しくなくて、

また「ゲンロン」についても「なんか聞いたことあるなぁ」程度で、

オンラインサロンなどのネットワークビジネスとの違いもよくわかっていませんでした。

本書カバー折り返しにある著者略歴によりますと、

1971年東京生、批評家・作家。

東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)、

「専門は哲学」ともあり、本書のなかでもご自身の「哲学」(思想?)について、

それなりの紙幅を割かれている印象があります。

語り下ろし、ということで、東浩紀が自身の10年を回顧しながら語ったものを、加筆修正してまとめて本書が出来上がったようです。

あとがきで、収録後に「残念な事件が起きた」とありますが、前述したように私は著者に対してほとんど関心を持っていない人間だったので、当時の影響等については想像も及びませんが、ゲンロンの有料会員(?)の方にとっては、衝撃的で、より感情を揺さぶられながら追体験する感覚で本書は読めるのかもしれませんね。

ざっくりですが、私が抱いた感想を備忘メモとして。

●アカデミズムの世界の人が、起業して奔走した10年の記録

営業しかやったことのない人間が勢いベンチャー起業したら、

いかにも発生しそうな管理にまつわるドタバタがたくさん語られています。

かなり赤裸々に書かれているので、ありそうでなかった起業奮闘記かもしれません。

また、アカデミズムや論壇の世界にいた人が、

実業世界をどのように見ているのか、についても垣間見ることができます。

私は企業の間接部門での就労経験が長いので、

「あぁ、そういう人多いよね」という複雑な心境で当該部分を味わいました。

とはいえ、あくまでも少人数の企業体での話なので、

大企業の間接部門にしかいたことのない人にとっては別の意味で新鮮かも。

あとは、人間の実年齢と中身って比例しないんだなぁっていう純粋な感想もありますね。これは悪い意味ではなくて、自分のなかの幼さの克服は40代になってもできるんだなぁと。

私も、人生が中盤から後半に向かいつつあるなかで、

自分自身の凝り固まった思考の癖や、克服できないと思い込んでいた自分の嫌いな部分がありますが、これから変わることも可能なのかもしれない、

何事も「遅い」ってことはないのかもしれないなと、ちょっと励まされました。

●ゲンロンを通して実践している(してきた)著者の思想が面白い

雑誌の刊行、ゲンロンカフェ、旅行企画、スクールなど、

多角的に事業を展開されていて、(それを「誤配」の産物と呼ばれていますが)

そういった一つ一つの成功・失敗談も面白いんですが、

事業に奔走する中で著者が新たな気づきを得ていく描写を私は面白く感じました。

一部引用しますね。

「ぼくみたいじゃないやつ」とやっていく意味

(前略)

言い換えれば、僕は自分の関心が自分だけのものであること、自分が孤独であることを受け入れたわけです。「ぼくみたいなやつ」はどこにもいない。ぼくと同じように、同じ関わりかたでゲンロンをやってくれるひとはいない。けれども、だからこそゲンロンは続けることができる。これからのゲンロンは「ぼくみたいじゃないやつ」が支えていく。ぼくはそのなかでひとりで哲学を続ければいい。ひとりでいい。ひとりだからこそできる。(pp.223)

ホモソーシャル性との決別

(前略)

ホモソーシャルな人間関係が問題視されるのは、要は、自分たちの思考や欲望の等質性に無自覚に依存するあまり、他者を排除してしまうからです。ひらたくいえば、同じような人間ばかり集まっていて気落ち悪いということですが、まさに論壇や批評の世界はそのような批判を浴び続けてきました。

(中略)

多様性が大切だとひとは簡単にいいます。けれども、その大切さを、自らの人生に引き付けて実感するのはそれほど簡単ではありません。ぼくは2018年にゲンロンと自分がともにコントロール不能になった経験を通して、はじめてその大切さに気づきました。自分のなかには「ぼくみたいなやつ」を集めたいという強いホモソーシャルな欲望が巣くっている。それこそがリスクであり限界なので、意識的に対峙していかないとどうしようもない。

(pp.224-226)

同質性の高い人間 と寄り集まってコミュニティを形成し、そこを安住安息の地としてしまうのは、アカデミズムの人間に限った話ではありませんよね。

濃淡の差はあれど、いろんな人に(自身の日常を内省するという意味で)刺さる部分ではないかと思います。

また、「啓蒙」についての著者の考え方も面白いです。

今まで著作のなかで述べられてきたような成功失敗を踏まえての、実体験に根ざした「啓蒙」定義だからこそ、実感がこもっていて、また共感させられる印象もありますね。(オンラインサロンなど「信者」を形成するものについては批判的なスタンスをとられているようです。)

いまの日本に必要なのは啓蒙です。啓蒙は、「ファクトを伝える」こととはまったく異なる作業です。ひとはいくら情報を与えても、見たいものしか見ようとしません。その前提のうえで、彼らの「見たいもの」そのものをどう変えるか。それが啓蒙なのです。それは知識の伝達というよりも欲望の変形です。

日本の知識人はこの意味での啓蒙を忘れています。啓蒙というのは、ほんとうは観客をつくる作業です。それはおれの趣味じゃないから、と第一印象で弾いていたひとを、こっちの見かたや考え方かたの搦め手で粘り強く引きずり込んでいくような作業です。それは、人々を信者とアンチに分けていてはけっしてできません。

(pp.259)

面白いですね〜

搦め手で粘り強く引きずり込んでいくと、またホモソーシャルなコミュニティができそうな気がしないでもないですが、

結局は何事もバランスの問題なのでしょうかね・・・

ともあれ、面白いおじさんだな〜という印象でした。

(とても雑な感想)

今後の著者がどのように活動を展開していくかも、楽しみですね。

というわけで、書籍の紹介とも感想ともつかない駄文をしたためてしまいましたが、

今回はこの辺で。

年末に少し読書も進みましたので、また近日中に更新したいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。