こんにちは。asakunoです。

今回は、教科書にも必ず載っている、国木田独歩の「武蔵野」を紹介したいと思います。

(ネタバレ?を多く含みますので、まっさらな状態で作品を味わいたい方は、この先は読まないでくださいね。)

刊行されていて手に入りやすいのはこちら。 (青空文庫にも入っています。)

「武蔵野」という作品は、国木田独歩が渋谷村の茅屋に滞在していた1896(明治29)年9月〜1897(明治30)年4月頃の、国木田自身の日記を元に書かれた随筆です。

(フィクションがふくまれるので、小説の要素もありますが…)

「散策」や「落葉林の美」を発見した、等々を指摘されることが多いようですね。

明治30年代の、「武蔵野」の雑木林の繊細な自然描写がとても美しい作品です。

ですが、この作品、ただ「武蔵野」を散策した叙景だけではないのです。

これについては、没後に刊行された国木田の日記『欺かざるの記』と合わせて読むことで、作品の隠された背景を知ることができるようです。

『欺かざるの記』(『国木田独歩全集』7巻、1966年、学習研究社)※抄録が文庫本で刊行されています。『国木田独歩全集』自体が、所蔵図書館が少ないので読むのはなかなか困難そう…

結論から先に言いますと、

この「武蔵野」が書かれる背景として、独歩(当時26歳)の失恋の物語があるのです。

一見、恋愛の要素は全く見受けられない「武蔵野」。

しかし、そもそも独歩が渋谷に一軒家を借りて秋〜翌春まで滞在したのは、失恋の傷を癒す目的もあったのです。

独歩の「武蔵野」の散策は、失恋によって絶望の底にいる自分自身との対話をするための散策でもあったわけですね。

誰しも一度は経験したことのある、失恋。

ふだん目にする光景も、失恋の最中では見えかたは変わってくるものです。

独歩の描いた「武蔵野」が、失恋のショックの中で生み出されたと思うと、少し作品の印象が変わって来ませんか。

もしかすると、失恋の中にあったからこそ発見された「武蔵野」の光景かもしれません。

さて、失恋のお相手は佐々城信子。

信子一家は、北海道の開拓地に住んでいたそうです。独歩は信子との恋愛に後押しされて、北海道で信子とともに生活することを夢想し、実際に北海道へも赴きました。

(その北海道の大自然との対峙も、「武蔵野」の発見にも繋がったようです。余談ですが。)

そして、逗子にて2人で結婚生活をこころみたものの破綻、信子は母のいる北海道に帰っていったそうです。

その5ヶ月後、独歩は渋谷に茅屋を借り、武蔵野散策を始めることになります。

孫引きになっていまいますが、赤坂憲雄『武蔵野をよむ』(岩波新書1740、2018)に引用されている独歩の日記『欺かざるの記』を見てみましょう。

武蔵野の一隅に此の冬を送る。われ此の生活を悲まざる可し。昨年の今月今夜は逗子に彼の女と共に枕にひゞく波音をきゝて限りなき愛の夢に出入せしことあり。今はたゞ独り此の淋しき草堂に此のものさびしき夜を送る。あゝ吾は此の生活を悲まざるべし。

(十一月二十六日)

(赤坂同上、pp.40)

このような、悲哀に満ち満ちた日記が続いているようです。

相当なショックだったことがわかります。去年の同じ日付に何をしていたかまで細かく思い出して日記に書くなんて…その思いの強さに恐怖すら感じます。

しかし、こんな強い感情を内に秘めつつも、「武蔵野」の自然描写には微塵も失恋の影は偲ばせていません。

一方、「武蔵野」の後半には、次のような場面があります。

今より三年前の夏のことであった。自分はある友と市中の寓居を出でて三崎町の停車場から境まで乗り、そこで下りて北へ真直に四五丁ゆくと桜橋という小さな橋がある、それを渡ると一軒の掛茶屋がある、この茶屋の婆さんが自分に向かって、「今時分、何にしに来ただア」と問うたことがあった。

(中略)

茶屋を出て、自分らは、そろそろ小金井の堤を、水上のほうへとのぼり初めた。ああその日の散歩がどんなに楽しかったろう。(後略)

ここでは「ある友と」、と独歩は表現していますが、赤坂憲雄は『欺かざるの記』と照らし合わせることで、これが8月の信子との逢瀬との記録であることを立証しています。

そして、こういった「ズラシと隠蔽」の意図を、「郊外の散策の純粋さ」を損なわないためだと推測しています。

このように失恋の記憶は、ときには完全に捨象される一方で、あるときには執念深く形を変えて残されているのです。

文字通り読んでしまえば、秋から冬にかけて「武蔵野」が最も美しく映える季節、瞑想にふけりながら五感で自然を感じる朗らかな散策、友との懐かしい散策の思い出の記憶のように、見えてしまいます。

しかし、独歩の人生を並べて読んでみると、そこには激しい失恋の痛手から立ち直ろうとしつつ、未練をなかなか断ち切れない1人の青年が苦悩する姿も浮かび上がってきます。

独歩はこの失恋の後、約10年後に生涯を閉じることになります。

失恋の影響はわかりませんが、短くも悲劇的な独歩の人生を考えながら、「武蔵野」を味わってみるのも、面白いかもしれませんね。

***

閑話休題。

なんの前置きもなく「武蔵野」を連呼してきましたが、

そもそも、「武蔵野」とはどの地域を指すのでしょうか。

江戸幕府開府までは、中世の古戦場趾以外には名所旧跡もなく、人の住まない荒涼とした野原であった「武蔵野」。

西行や芭蕉にも、萩、ススキ、萱(カヤ)、オミナエシ等とともに詠まれてきました。

独歩は、「武蔵野」の中で、新たに武蔵野の範囲の定義を試みています。

(厳密には、本文中「朋友」の言葉として語らせています。)

東半分は

亀井戸辺より小松川へかけ木下川から堀切を包んで千住近傍へ到って止まる。この範囲は異論があれば取り除いてもよい。

と、断定にためらいがありますが、西半分についてははっきり領域を示しています。

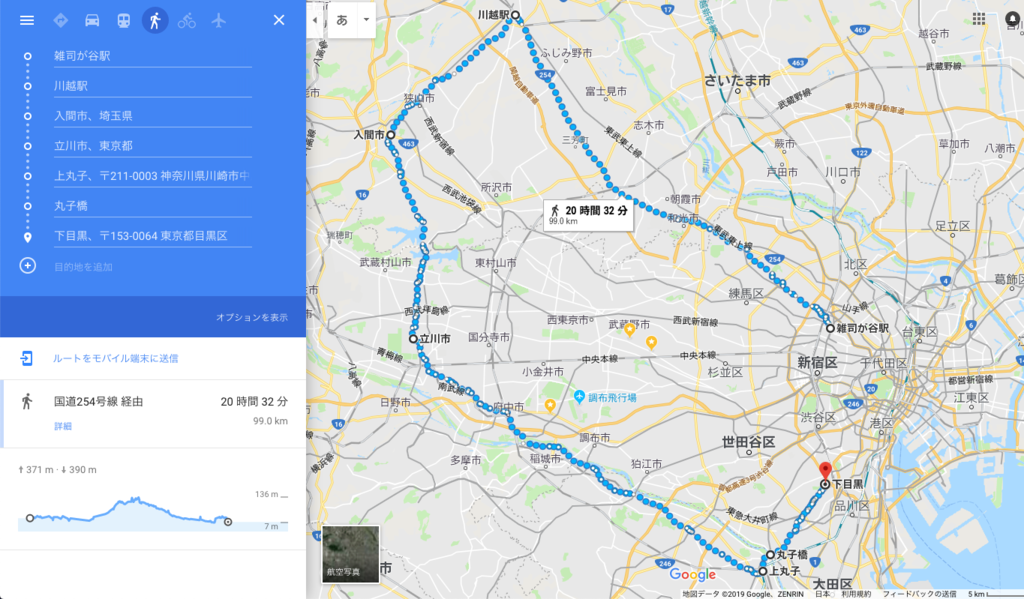

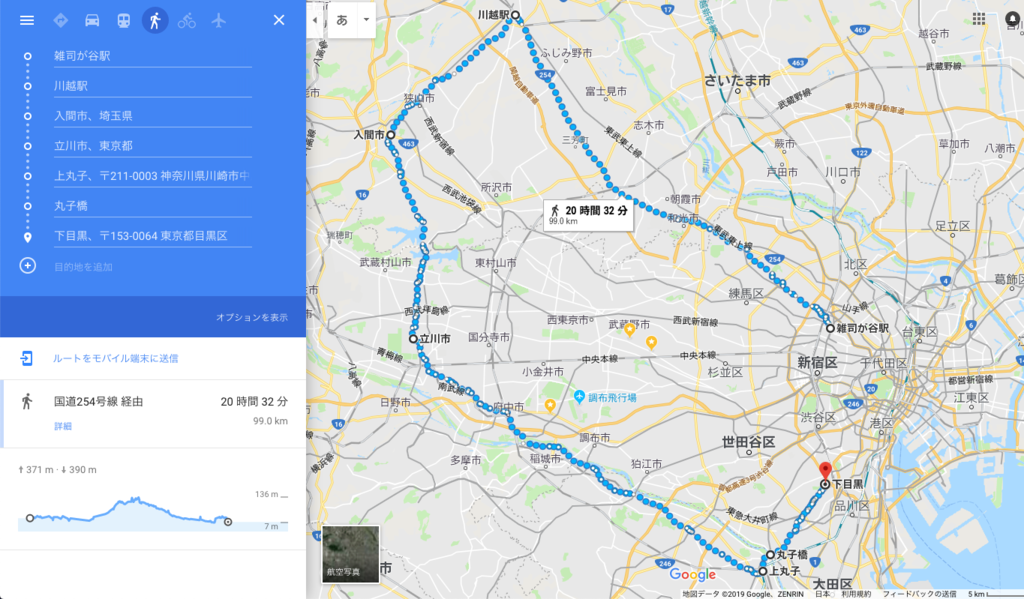

そこで僕は武蔵野はまず雑司谷から起こって線を引いてみると、それから板橋の中仙道の西側を通って川越近傍まで達し、君の一編に示された入間郡を包んで円く甲武線の立川駅に来る。この範囲の間に所沢、田無などいう駅がどんなに趣味が多いか……ことに夏の緑の深いころは。さて立川からは多摩川を限界として上丸辺まで下る。八王子はけっして武蔵野には入れられない。そして丸子から下目黒に返る。この範囲の間に布田、登戸、二子などのどんなに趣味が多いか。以上は西反面。

これを地図にプロットしてみると、↓のようになります。

「武蔵野」の西半分

「武蔵野」の西半分西半分だけでも、現在の私たちが抱く「武蔵野」イメージよりもかなり広範囲を想定していることがわかります。

当時は明治30年代。独歩が居を構えた渋谷村(現・渋谷区NHK放送センター近辺)のあたりはまだ “郊外”だったそうです。

この「武蔵野」に含まれるエリアは、当時はまだ都市化の波に完全には飲み込まれていない場所だったということでしょうか。興味深いですね。

なお、本記事を書くにあたり、非常に参考にさせていただいた書籍はこちらです。

当時の自然環境や都市の状況、同時代の作家(田山花袋や柳田国男)の残した記録などから「武蔵野」を丁寧に検証するとともに、先行研究において「江戸の文学的伝統」からの「切断」を指摘していた柄谷行人に批判的な立場を取っています。

そして、近世からの連続性(「歌枕的な伝統」の承継)を立証しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c749204.ba531d53.1c749205.cbaacb03/?me_id=1349360&item_id=10000433&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgreenbasket%2Fcabinet%2Fproduct_uk%2Fimgrc0073641978.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)